¿Cómo caen los dictadores? Lo que dicen los datos.

La destitución de líderes autocráticos, aunque a menudo se presenta como un paso hacia la democratización, no siempre conduce a resultados positivos.

El poder de los autócratas, a menudo visto como impenetrable, se revela frágil cuando se analiza cómo estos líderes abandonan el poder. Entre 1950 y 2012, un total de 473 líderes autocráticos perdieron su puesto, un recordatorio de que incluso los regímenes más fuertes pueden desmoronarse. Pero ¿cómo ocurre esto? ¿Y qué consecuencias trae para el futuro de la democracia?

Para responder a estas preguntas y que el lector pueda sacar sus conclusiones y aplicaciones al caso venezolano, hemos recurrido a los hallazgos empíricos o fundamentados en datos del trabajo de investigación de Kendall & Frantz (2014) denominado: How Autocracies Fall.

Cuando el líder de un régimen autocrático pierde el poder, sucede una de tres cosas: el grupo de liderazgo en el poder es reemplazado por líderes elegidos democráticamente; alguien del grupo de liderazgo en el poder lo reemplaza y el régimen persiste; o el grupo de liderazgo en el poder pierde el control ante un grupo diferente que lo reemplaza por una nueva autocracia (Geddes, Wright & Frantz, 2014). Según los datos, el resultado depende de la forma o mecanismo como el líder pierde el poder.

Existen tres caminos principales por los que los autócratas dejan el poder:

1. El golpe de Estado: un cambio de guardia, no de sistema

Los golpes de Estado, que representan aproximadamente un tercio de las salidas de líderes autocráticos, son el método más común. Estos movimientos, a menudo liderados por altos oficiales militares dentro del círculo íntimo del régimen o por oficiales subalternos descontentos, representan una amenaza interna al poder.

De los 141 golpes de Estado que se produjeron antes de la Guerra Fría, solo 9 (alrededor del 6%) dieron lugar a la democracia. Entre 1990 y 2012, de los 17 golpes de Estado que se produjeron, 5 dieron lugar a la democracia (30%). Aunque los datos dicen que contemporáneamente una mayor proporción de golpes de Estado han dado lugar a la democracia, las perspectivas de democratización mediante golpes de Estado en el período posterior a la Guerra Fría siguen siendo relativamente bajas.

Una excepción notable, es el derrocamiento de Perez Jimenez en la Venezuela de 1958. Las Fuerzas Armadas le quitaron el apoyo al General, este huyo del pais y una junta de gobierno de transición asumió el poder, conduciendo a una democratización. Sin embargo, este caso es una excepción y no la regla.

En Venezuela se ha popularizado una teoría, cuyo respaldo empírico no hemos podido constatar, segun la cual la transición de un regimen autoritario a una democracia ocurre por quiebre de la coalición dominante. El problema con esa teoría, es que los hallazgos del trabajo de Kendall & Frantz (2014), sugieren que si ese quiebre se materializa bajo la forma de un golpe de estado, una democratización es de muy baja probabilidad.

2. Revueltas masivas: El poder de la gente y la promesa de un cambio real

Las revueltas populares, aunque menos frecuentes que los golpes de Estado, representan una amenaza creciente para los líderes autocráticos. Entre los ejemplos de tales derrocamientos se incluyen el del Sha de Irán en 1979, el del Presidente Ratsiraka en Madagascar en 1993, el del Presidente Suharto en Indonesia en 1998 y el del Presidente Bakiyev en Kirguistán en 2010.

En los últimos años, las revueltas masivas han sido responsables de la caída de un cuarto (25%) de los dictadores. A diferencia de los golpes de Estado, las revueltas tienen un impacto más profundo, no solo sacando al autócrata, sino también al régimen político completo, incluyendo el sistema de reglas que imponen. Además, las revueltas tienen una mayor probabilidad de conducir a la democratización.

Esto no quiere decir que todas las protestas a gran escala siempre conduzcan al derrocamiento del autócrata. Los líderes de esos sistemas, a menudo pueden sobrellevar o surfear esos movimientos, como lo demostró el propio Chavez en Abril de 2002.

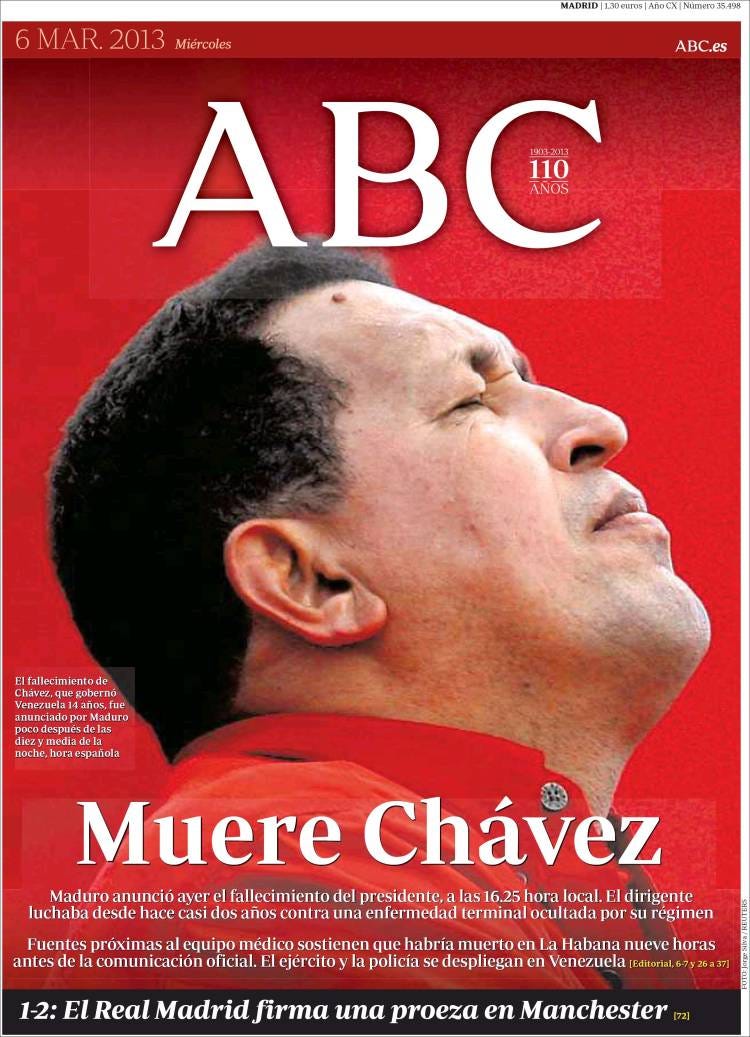

3. Muerte natural: Un cambio de guardia dentro del mismo regimen.

La muerte por vejez o enfermedad de un líder autocrático, a pesar de ser un evento aparentemente neutral, rara vez conduce a la democracia. De los 77 autócratas que murieron en el cargo desde 1950, solo en un caso se produjo la democratización. Ese caso es la muerte del General Franco en la España de 1975. Pero esa es una muy rara excepción. En la mayoría de los casos, el régimen permanece intacto y solo hay un cambio de liderazgo, manteniendo el statu quo. Las muertes de Hugo Chavez en 2013 y de Fidel Castro en 2016, son casos ejemplares.

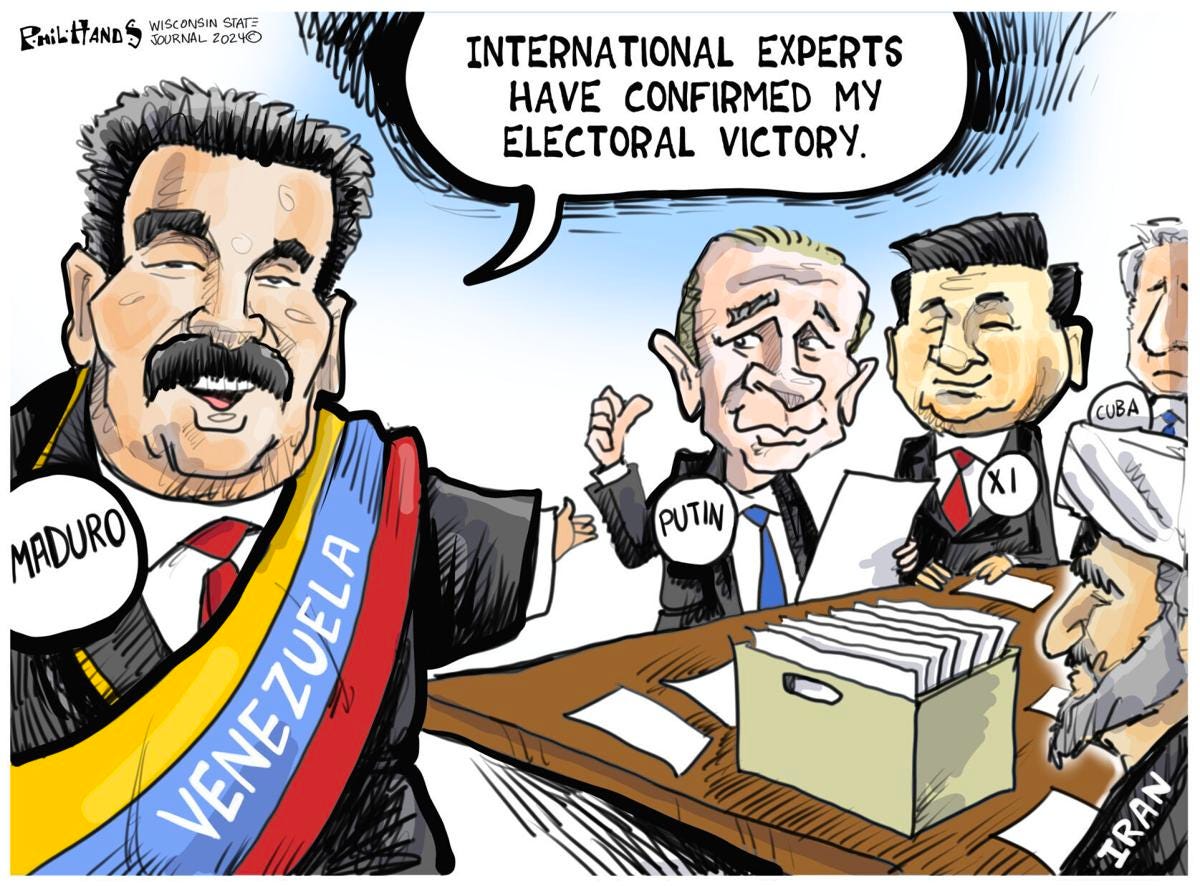

Las elecciones como una excepción:

Las elecciones, en el contexto de regímenes autocráticos, solo pueden conducir a la salida de un líder cuando los miembros del régimen han acordado previamente celebrar elecciones libres y justas. En este caso, la salida del líder es el resultado de una decisión interna del régimen de aceptar el resultado, no de una fuerza externa. El caso mas notable de salida mediante elecciones, es el del Regimen del General Pinochet en Chile, en 1988.

Entender esto, es fundamental para poder explicar lo que está sucediendo en Venezuela hoy. Nunca fue una decision de consenso del liderazgo del statu quo entregar el poder a través de una elecciones libres y justas. También hay que tomar en cuenta que esa no es una decision que solo involucra a la elite dirigente del Statu quo, sino que pasaría primero por la improbable aprobación del regimen cubano.

Si esa no era su decision, ¿por qué fueron a elecciones y no las aplazaron o alternativamente inhabilitaron a EGU o a la tarjeta de la MUD o montaron un mecanismo sofisticado que no dejase evidencias? El consenso de los analistas y la información que se ha filtrado, parecen apuntar a un grave error de cálculo de la dirigencia del statu quo.

Como la idea era obtener el reconocimiento internacional y visto que los estándares de la Administración Biden para aceptarlas como elecciones medianamente creíbles habían caído tan bajo, se llevó a la plataforma unitaria a jugar con las reglas del statu quo, en unas elecciones ni libres, ni justas, ni competitivas, viciadas con cualquier cantidad de violaciones de la ley electoral (maquilladas por algunos analistas criollos como “reingeniería electoral”).

Se pensó que con ello bastaba para obtener los 4 millones de votos que el statu quo consideraba eran suficientes para ganar, siempre y cuando la participación fuese baja. Al parecer, también contribuyó al grave error, que la dirigencia o elite del sistema gobernante, confió ciegamente en los “estudios de opinion” y “análisis de datos” de unos consultores que contrataron y les decían que todo iba de maravilla. Obviamente que fueeron estafados.

Pero no funciono y jugando con las reglas del statu quo, EGU, un candidato completamente desconocido hasta hace solo 3 meses, ganó en una proporción de aproximadamente 7 a 3. Como no estaban preparados para este resultado, se vieron forzados a hacer lo que finalmente terminó ejecutándose de una forma tan descuidada, que fue imposible de digerir por la comunidad internacional.

Un futuro incierto:

En el caso venezolano, mi percepción como analista es que la estabilidad de largo plazo del statu quo quedó severamente afectada, luego del 28 de julio. El sistema politico que hoy controla el poder en Venezuela, es un enorme, difuso y complejo entramado de diversos intereses, sin un mecanismo de coordinación formal que los incluya a todos.

La probabilidad de que surja algún brote reformista a lo interno, que quiera poner fin de forma pacífica al statu quo con el objetivo de sobrevivir y tener algún papel que jugar en una nueva Venezuela, no es despreciable, aunque hoy no es detectable ni visible.

En todo caso, el efecto de todo este escenario en desarrollo, es el incremento de la incertidumbre, en un entorno que ya era bastante complejo antes del 28 de julio. ¿Que hacer en un entorno tan incierto? Algunas empresas están tomando la postura de esperar y ver, o sea, de paralizarse. Esa no parece ser la mejor opción.

En lugar de paralizarte, enfócate en lo que puedas controlar o en lo que dependa de ti. Cuando se enfoca en lo que se puede controlar, se adopta una actitud proactiva en lugar de reactiva. La toma de decisiones se vuelve más efectiva cuando se basa en información y factores que se pueden influir.

Esto implica evaluar las opciones disponibles y sus posibles resultados sin la distracción de variables externas. Al centrarse en lo que se puede controlar, se pueden aplicar criterios claros y objetivos en el proceso de decisión, lo que facilita la identificación de la mejor alternativa.

Comentario Final: Los análisis de entorno, pare ser creibles y utiles, se deben fundamentar en escenarios probables y en los hechos observables, no en lo que el analista quiere o desea que suceda o en sus prejuicios y sesgos. Espero que al leer este análisis tome en cuenta eso, pues los buenos deseos no sirven para la planificación empresarial.

Descubre cómo nuestros servicios de consultoría pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos.

Puedes leer todos nuestros posts acá.